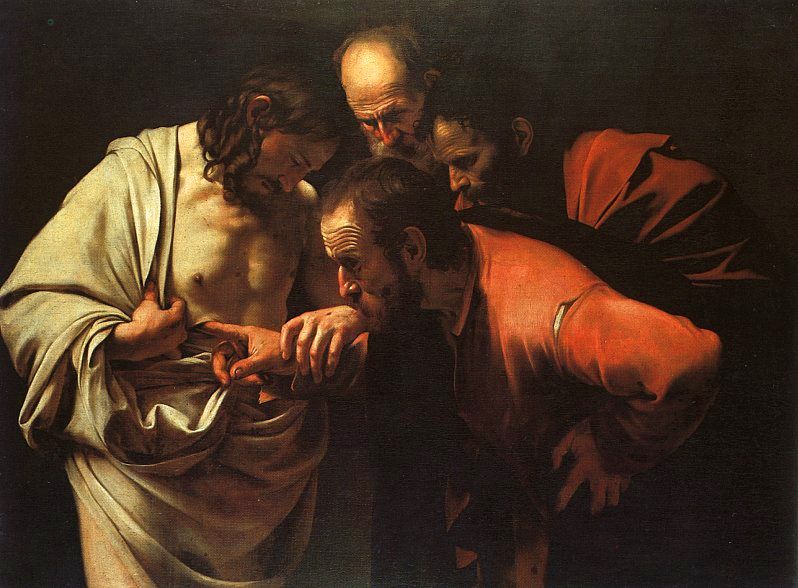

Aquel que dijo a sus compañeros recogidos en el Cenáculo por causa de un miedo atroz, que solo habría de creer en Jesús resucitado si viese “en sus manos la señal de los clavos“, pusiese el “dedo en el lugar de los clavos” e introdujera la “mano en su costado” (Jn 20,25) no precisa de presentación.

El Apóstol Tomás pasó para la Historia como símbolo de la incredulidad, es verdad, pero también como el exponencial de una ley inherente a la naturaleza humana ‘per se’ legítima. Ver con “los propios ojos“, tocar con “las propias manos“, oír con “los propios oídos” es una necesidad del ser humano, una condición para dar el asentimiento perfecto de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad.

Aunque sea eminentemente sobrenatural, el propio asentimiento de la fe tiene uno de sus pilares fundamentado en ese dictamen de la experiencia sensible. ¿No fue esa necesidad demostrada por Tomás el apóstol, después de la terrible hecatombe de la persecución que había caído sobre la Iglesia naciente, arrebatando la suave presencia del Divino Maestro? También para Santa María Magdalena, aquella que mucho había amado, era necesario tocar y abrazar los pies del Resucitado, para saciar ese deseo legítimo y subconsciente del corazón humano de comprobar la fe con los sentidos. Tal aspiración es tan ingente en nuestro interior al punto del Apóstol San Juan jubiloso exclamar: “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y nuestras manos han tocado, en lo referente al Verbo de la vida, porque la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto; damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba en el Padre y que se nos manifestó” (1 Jn. 1,1-4).

Ese deseo de experiencia no es contrariado por Nuestro Señor, pues al encontrarse con sus discípulos invitó a Santo Tomás a comprobar: “Introduce aquí tu dedo, y ve mis manos. Pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe” (Jn. 20,27). De los labios del incrédulo brotó, como la rosa en el desierto, el más explícito acto de fe en la divinidad de Jesús presente en los Evangelios: “¡Mi Señor y mi Dios!” (Jn. 20,28). Con los ojos y los dedos de Tomás, nosotros tocamos en las llagas y en el costado abierto de Jesús. En Tomás toda la Iglesia creyó en la resurrección corpórea y milagrosa del Hombre-Dios.